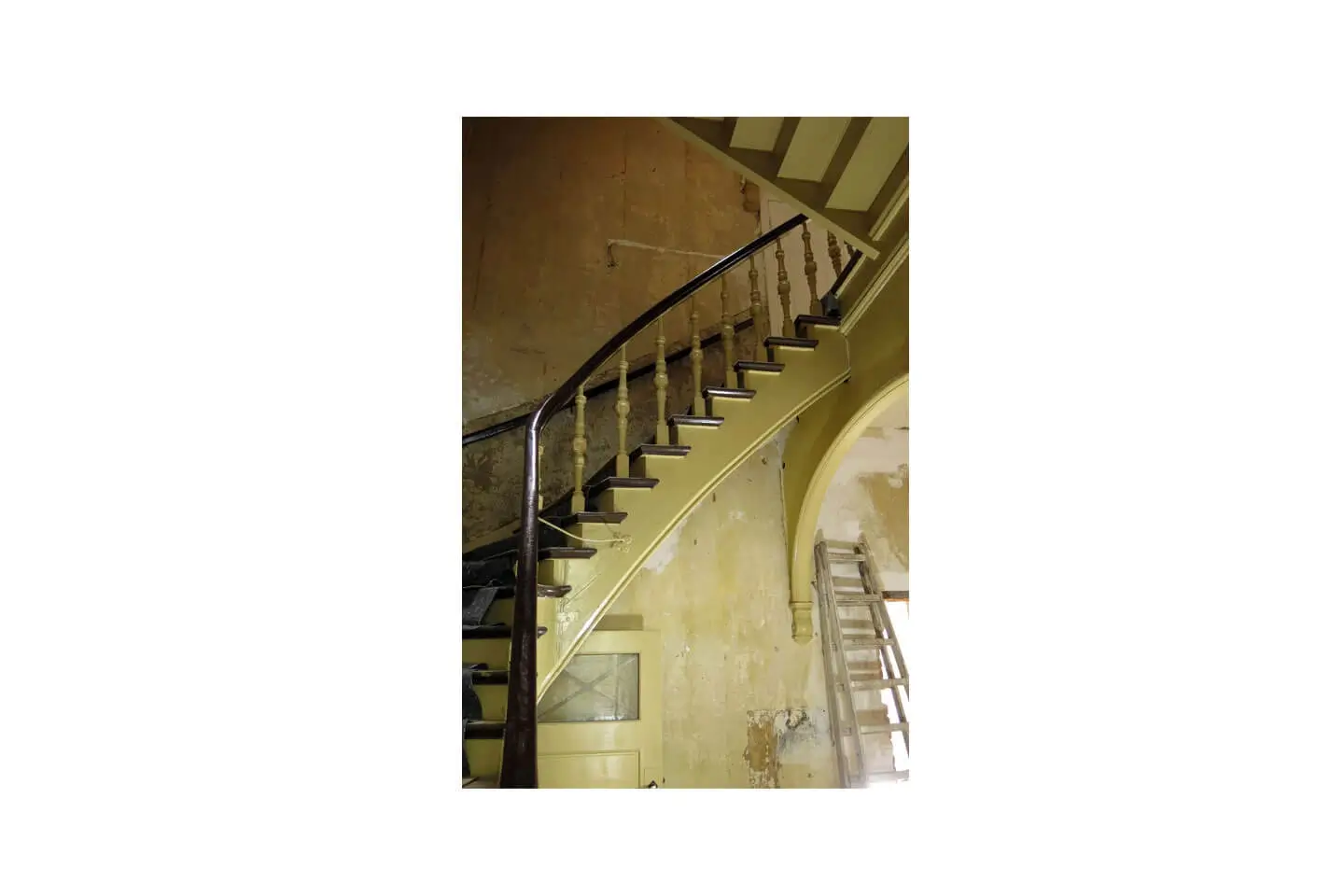

Der Taufdeckel befand sich in einem äußerst desolaten Zustand.

Vor Jahren wurde das dazugehörige Taufbecken restauriert. Der Taufdeckel selbst, war zu dieser Zeit nicht auffindbar und wurde dann doch auf dem Dachboden des Pfarrhauses gefunden.

Holzverbindungen waren gebrochen und größtenteils gelöst. Verstrebungen fehlten, um den Korpus zusammenzuhalten. Eine große Anzahl an Füllungselementen, Profilleisten und Rahmenelementen fehlte.

Holzverbindungen der hexagonalen Achse waren gebrochen und hielten den Deckel nicht mehr zusammen. Die Füllungen sind als gebogene Täfelchen in die Streben durch eine Nut eingeschoben. Leinölkitt diente zur Fixierung. Die Zahnleisten wiesen große Ausbrüche auf. Der untere Abschluss des Taufdeckels fehlte komplett.

Nagelungen, als Verbindungsmittel einzelner Elemente und Leisten wiesen starke Korrosionen auf, die dazu führten, dass sich die Fassung partiell an den korrodierten Stellen löste.

Die gesamte Oberfläche war stark verschmutzt, die Farbigkeit der Fassung verschleiert. Zusätzlich wies die Fassung einen sehr dunklen und vergilbten alkohollöslichen Firnis auf.

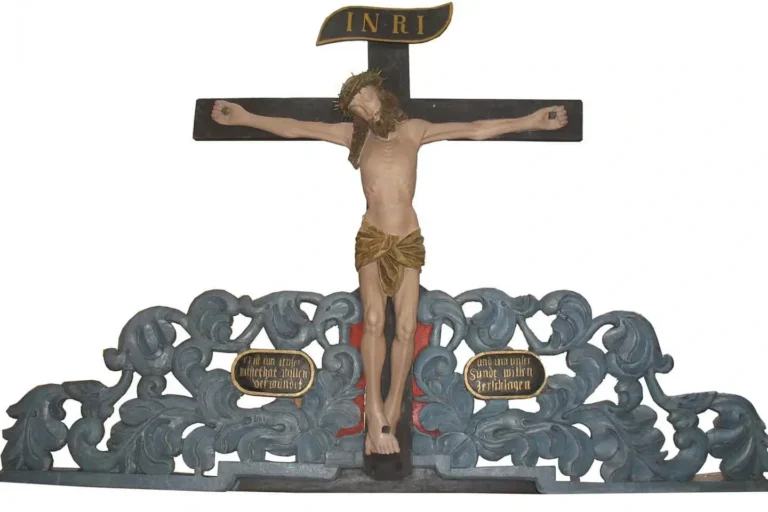

Durch das Abhandenkommen von Rahmenteilen, fehlten Teile der Bibelverse, die erhaben als ockergelbe Fassung auf der grünlichen Farbschicht aufgemalt sind.

Um den Deckel aufzuhängen, fehlten die Gestänge.

Der desolate Zustand des Taufdeckels erforderte umfangreiche Reinigungsmaßnahmen, Massivholzergänzungen an Profilleisten, Zahnleisten, Füllungsteilen und Holzverbindungen. Zudem ließ sich ein komplettes Auseinandernehmen der Konstruktion nicht verhindern, da die Mittelstreben und äußeren Streben extrem verbogen und verzogen waren. Ein Richten war unumgänglich. Alle Verbindungen der hexagonalen Achse mussten ergänzt werden.

Eingeschobene Füllungstäfelchen fielen durch Trocknung des Holzes aus den Nuten der Rahmenstreben heraus, gingen teilweise verloren und mussten ergänzt werden. Dazu wurden 4 mm starke Eichentafeln unter Wärme und Wasserdampf langsam gebogen. Die Befestigung erfolgte gemäß dem Original mit Leinölkitt.

Das fehlende Rahmenteil mit Bibelvers wurde ergänzt, der untere Abschluss des Deckels wurde in Anlehnung an den Deckel des Taufbeckens aus der Kirche Groß Salitz, MV rekonstruiert.

Der vergilbte alkohollösliche Lack wurde abgenommen. Nach den umfangreichen Retuschen erfolgte ein Schellackauftrag.

Wegen Außendienstlichen Einsätzen können wir keine festen Öffnungszeiten garantieren. Bitte rufen Sie uns vor Ihrem Besuch immer an.

© 2022 Holzrestaurierungen Breiholdt & Voss

Mit Liebe gestaltet von DragomArts

Unsere Auftraggeber:

Wegen Außendienstlichen Einsätzen können wir keine festen Öffnungszeiten garantieren. Bitte rufen Sie uns vor Ihrem Besuch immer an.

Unsere Auftraggeber:

© 2022 Holzrestaurierungen Breiholdt & Voss

01

04

Die Restaurierung hat das Ziel, eine bessere Anschaulichkeit des Objektes herzustellen, wobei allerdings ästhetische, historische und physische Eigenschaften soweit es möglich ist, respektiert werden müssen. Restaurierung bedeutet aber auch, Ergänzungen und Rekonstruktionen vornehmen zu müssen. Den Umfang und die Art von erforderlichen Maßnahmen bestimmen die vorangegangenen Befunduntersuchungen. Grundsätzlich wollen wir so wenig wie möglich am Original verändern.

Bei der Konservierung und Restaurierung ist uns der intensive Austausch und die Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, den Kirchgemeinden, anderen Gewerken, Restauratoren, Holzschutzgutachtern, Bauforschern und Denkmalpflegern sowie Fachplanern, Statikern und Architekten wichtig.

03

Bei der Konservierung erfolgen rein erhaltende, sichernde Maßnahmen mit dem Ziel, den Zustand zu stabilisieren, den Verfall aufzuhalten oder zu verlangsamen. Die reine Erhaltung eines Objektes hat immer Vorrang vor restauratorischen Maßnahmen.

Erst wenn konservatorische Maßnahmen nicht mehr greifen oder ungenügend greifen, werden restauratorische Eingriffe am Objekt ausgeführt.

02

Tierische Schädlinge stellen uns bei historischen Holzobjekten, Möbeln, Kunstgegenständen, Textilien, Papieren sowie Leder immer wieder vor besondere Herausforderungen. Wie können die Schädlinge bekämpft und das Kunst- und Kulturgut gleichzeitig erhalten werden, ohne dabei die Gesundheit und das Objekt zu schädigen?

Die aus unserer Sicht effektivste und sicherste Methode ist die Behandlung von Kunst- und Kulturgut mittels Stickstoff.

Die Raumluft enthält rund 78 % Stickstoff und 21 % Sauerstoff. Wenn Sauerstoff entzogen wird, entsteht eine sauerstoffarme Atmosphäre. Dieser Zustand wird Anoxie genannt.

Praktisch können wir diesen Prozess in unserer stationären Kammer durchführen, was sich besonders für mobile und transportfähige Objekte anbietet.

Objekte, die fest verbaut oder zu groß für die stationäre Behandlung sind, können direkt vor Ort behandelt werden. Dazu fertigen wir ein gasdichtes Folienzelt an und stellen die Technik vor Ort.

Die Stickstoffkonzentration wird Rechnergestützt bei konstanten klimatischen Verhältnissen über 4-6 Wochen auf mindestens 99,6 % gehalten.

Das vollständige Fehlen von Sauerstoff im Gewebe, führt zum Absterben der tierischen Schädlinge durch Ersticken ( z.B. Nagekäfer, Splintholzkäfer, Bockkäfer, Teppichkäfer, Motten, Silberfische in allen Entwicklungsstadien).

Stickstoff hat keine abbauende oder verändernde Wirkung auf Holz, Textil, Leder, Papier, Metalle, Lacke, Pigmente und Bindemittel.

Nach der Behandlung ist das Kunstgut frei von tierischen Schädlingen und nicht durch zusätzliche Schadstoffe belastet. Eine Präsentation in der Ausstellung, das Aufbewahren im Depot und das Leben mit dem behandelten Objekt im Wohnraum sind ohne Gefährdung der Gesundheit und der Umwelt möglich. Dieses Verfahren beinhaltet keine präventive Maßnahme.

Das seit jahrzehnten erprobte Verfahren ist nun leider derzeit mittels sog. Stickstoffgeneratoren (in situ hergestellter Stickstoff) nicht mehr erlaubt, da die EU – Verordnung 528/2012 das inerte Gas Stickstoff als Biozid eingestuft hat. Die Verordnung besagt, dass Stickstoff europaweit nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen eingesetzt werden darf.

Laut Beschluss der Europäischen Kommission vom 9. September 2020, darf die zuständige deutsche Behörde zum Schutz des kulturellen Erbes die Schädlingsbekämpfung im Anoxia-Verfahren mit in situ hergestelltem Stickstoff wieder zulassen.

Hierzu läuft ein nationales Genehmigungsverfahren von Restauratoren und Museen aus ganz Deutschland. Das Ergebnis des Zulassungsverfahrens wird zum Ende 2022 erwartet. Wir halten Sie über den Fortgang auf dem Laufenden